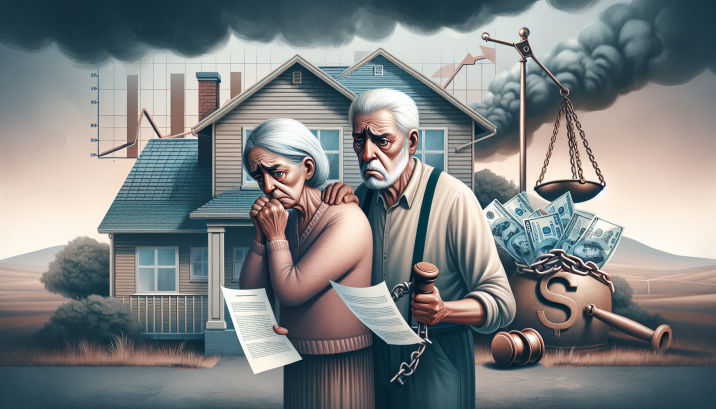

一场“跟团买房”的困局:老人48万购房款难追回,违约金每年仅668元

在各类“看房团”吸引不少老年人参与的当下,一场围绕“养老房”的买卖纠纷,却揭开了这类交易背后隐藏的风险。

去年,68岁的陈阿姨参加某机构组织的异地看房团,在营销氛围的推动下,签下了一套总价48万元的房子。然而,由于卖方迟迟未能按期交房,她才发现合同中隐藏着一条令人愕然的条款:如对方违约,每年仅支付668元的违约金。

“我这48万要是存银行,利息都不止这些”,陈阿姨无奈地说,“他们这是明摆着欺负我们老年人算不清账。”

像陈阿姨这样的老人并非个例。随着“养老房产”“旅居置业”等概念的推广,越来越多老年人被组织成团,前往异地考察楼盘。这类活动往往以“包吃包住、免费旅游”为诱饵,却在销售环节施加高压,许多人在信息不透明、未细读合同的情况下便仓促付款。

“超低违约金条款”是常见的合同陷阱之一。有法律从业者指出,这类条款明显减轻了开发商或销售方的违约责任,实质上导致买方维权困难。“668元/年的赔偿标准,远低于通常房屋买卖合同约定的违约金比例,甚至不如很多定期存款利率,明显有失公平。”

据了解,陈阿姨所购买的项目位于某三四线城市新区,目前仍处于开发阶段,基础设施薄弱、人口导入缓慢,是否能够如期交付、办理产权,仍是未知数。

她并非不知道风险,只是当初被“养老社区”“高回报率”“包租托管”等话术打动。“他们说会有医院、超市、公园,结果现在那边还是一片荒地。”

事实上,低违约金背后,往往牵扯的是卖方对项目前景的不确定性以及资金回笼压力。通过设置几乎没有惩戒力的违约赔偿,卖方或中介机构得以在不交房的情况下长期占用购房款,甚至拖延至项目“烂尾”。

目前,陈阿姨已联合几位情况相似的购房者试图维权,但过程异常艰难。对方要么拖延回应,要么直接表示“按合同来”。由于签订合同的地点在外省,维权成本之高让许多老年人望而却步。

一位长期关注银发群体消费权益的律师表示,这类合同虽然表面符合“意思自治”的原则,但若违约金约定明显过低、不足以弥补守约方损失,当事人可请求法院或仲裁机构予以调整。他建议老年购房者: 切勿轻信口头承诺,务必仔细审阅合同条款,尤其是交房时间、违约责任和产权办理等部分。

“买房是大事,哪怕他们说破天,合同才是唯一的依靠。”

免责声明:喧喧博客 转载或发布此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。可能包含AI辅助内容,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

560

560

联系我们

联系我们

社群交流

社群交流