在深圳腾讯滨海大厦的展厅里,陈列着一台老旧的服务器——那是1999年腾讯成立初期支撑OICQ运行的第一台主机。机器外壳已有些许锈迹,旁边的说明牌写着:“它曾承载着中国互联网最早的社交心跳。”这心跳的源头,正是马化腾。这位被称作“小马哥”的互联网大佬,很少站在聚光灯下谈论战略,却用二十年时间,把QQ和微信打磨成了中国人离不开的“数字器官”。

作者:喧喧

2025-09-29 发布

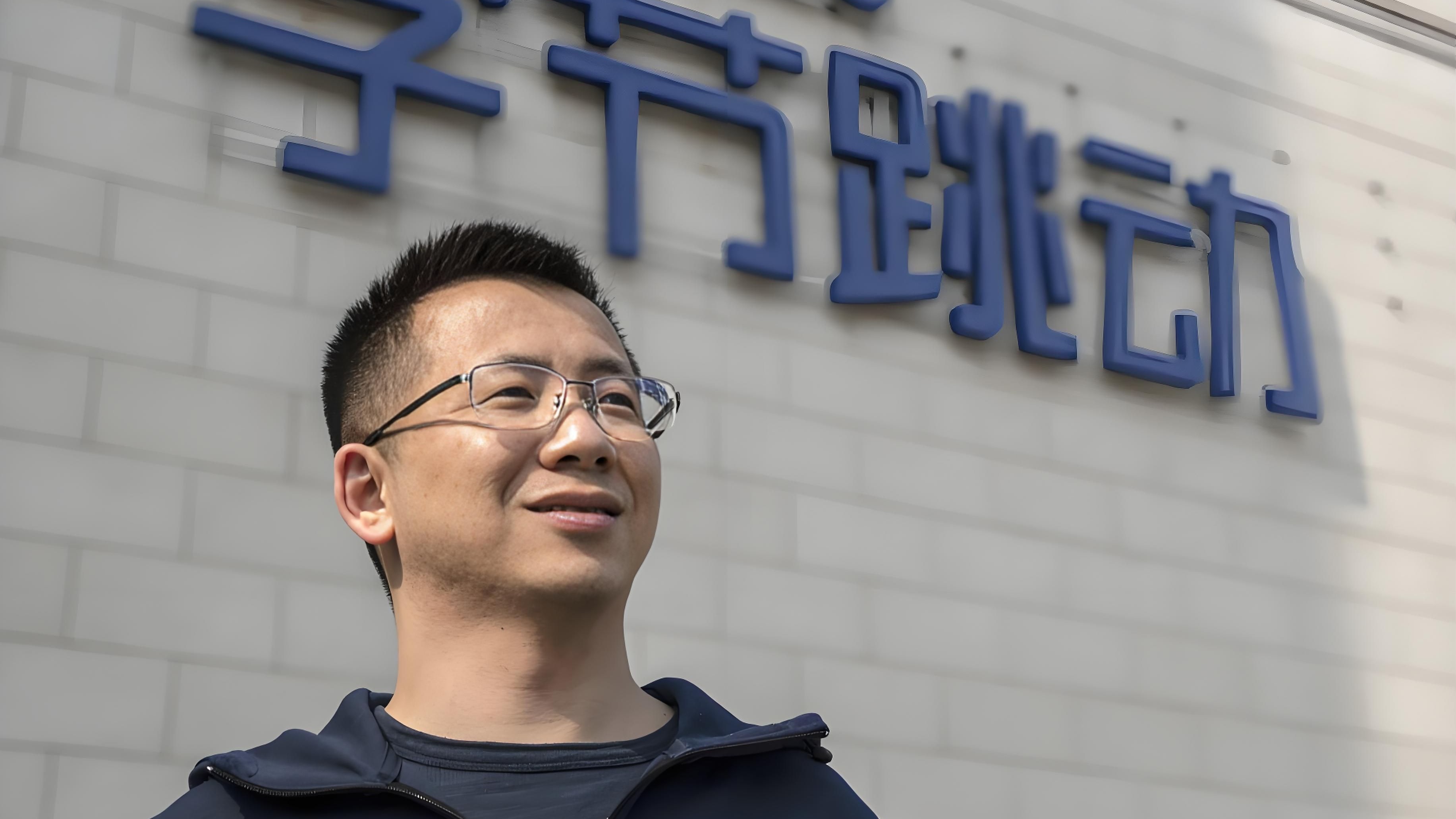

在字节跳动的权力图谱中,张一鸣是站在聚光灯下的战略设计者,而梁汝波更像一台精密运转的发动机——这位与张一鸣同宿舍的大学室友、从酷讯到九九房再到字节的「老战友」,用技术底色与管理韧性,悄悄托住了字节全球化的底盘。

作者:喧喧

2025-09-29 发布

一、南开学霸的“不安分”:从程序员到酷讯技术负责人的底层觉醒张一鸣的故事,始于一间堆满《算法导论》的大学宿舍。1983年出生的他,从小就是“解题型选手”——高中拿过全国信息学奥赛二等奖,南开大学软件工程专业就读期间,他总爱泡在实验室改代码,甚至帮老师优化图书馆管理系统。但真正让他意识到“技术要解决真实问题”的,是大四在酷讯的实习经历。

作者:喧喧

2025-09-28 发布

一、从东北程序员到北漂产品经理:藏在代码里的用户直觉程一笑的故事,要从沈阳工业大学计算机系的实验室说起。2007年毕业的他,第一份工作是在大连惠普做软件工程师,每天与代码和服务器打交道。但他很快意识到,“写代码是解决问题,做产品是理解人”。2009年,他背着电脑北上,在北京一家小型互联网公司做产品经理——这段经历像块磨刀石,让他学会用“用户视角”拆解需求。

作者:喧喧

2025-09-28 发布

一、从实验室到市井:技术少年的「记录情结」起源1982年,宿华出生在湖南永顺一个普通教师家庭。父亲是中学数学老师,母亲是图书管理员,家里最显眼的“高科技”是一台能放VCD的音响。童年的他总爱蹲在邻居家电视前看《动物世界》,被赵忠祥的声音吸引:“每一个生命都值得被记录。”

作者:喧喧

2025-09-26 发布

从Foxmail到微信,张小龙用26年时间,把「连接」从代码写成了生活。他不是传统意义上的「商业大佬」,更像个「产品诗人」——用理性架构功能,用感性守护温度。有人问他:「微信之后,你还想做什么?」他笑:「可能去种棵树,或者写本关于产品的书。」但在那之前,他依然每天泡在用户反馈里,改着别人看不见的细节。毕竟,对他来说,最浪漫的事不是站在聚光灯下,而是知道某个用户在深夜发完消息后,轻轻说了句:「还好有微信。」

作者:喧喧

2025-09-26 发布

2004年的北京中关村,冬夜的风卷着沙粒打在写字楼玻璃上。29岁的贾跃亭站在一间10平米的办公室里,盯着电脑屏幕上的视频网站界面,手指无意识地敲着键盘。此时他刚从山西一家通信公司辞职,带着500万启动资金,决定赌一个当时鲜有人看好的赛道——网络视频。没人想到,这个总把“颠覆”挂在嘴边的山西青年,会在十年后掀起中国互联网最壮阔的生态实验,又在巅峰处坠向一场横跨中美汽车与科技的漫长远征。

作者:喧喧

2025-09-25 发布

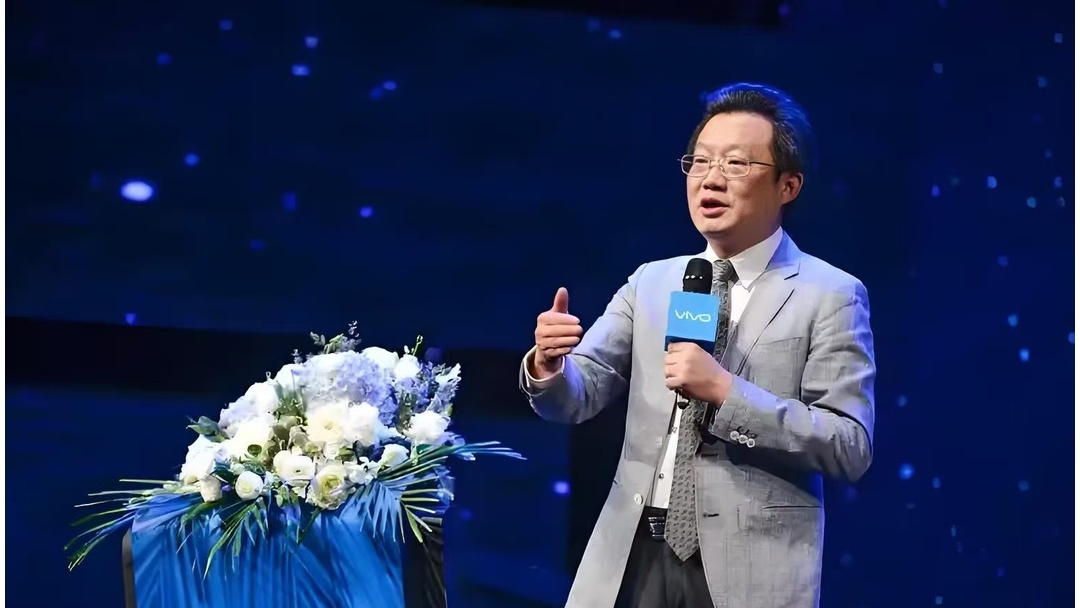

现在的沈炜,更多出现在深圳光明科学城的实验室,或是在东莞松山湖的研发基地。vivo已不满足于做手机,正布局AR眼镜、智能汽车相关技术。有人问他焦虑吗?他说:“焦虑的是技术迭代太快,怕跟不上用户需求。”

作者:喧喧

2025-09-25 发布

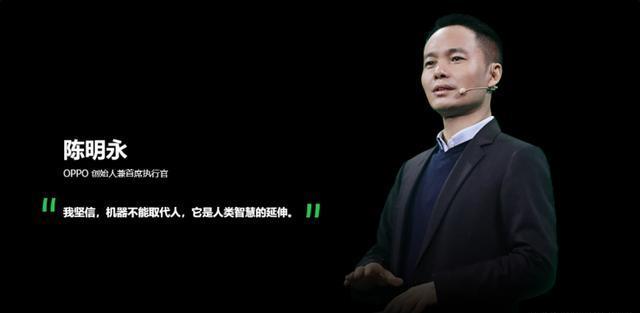

他在华强北逛了5小时找不到一款心仪的手机,于是决定自己造手机。17年后,他创立的品牌成为全球智能手机市场的前五强。2024年,OPPO位居全球智能手机市场份额前五,业务遍及全球60多个国家和地区。这个从MP3播放器起家的品牌,如今已成为年销量超过1亿部的全球科技企业。

作者:喧喧

2025-09-23 发布

43岁创业,用2.1万元启动资金,在破旧厂房里开启征程。三十余年后,他带领华为站上世界通信技术之巅。1944年10月25日,任正非出生于贵州省安顺地区镇宁县一个贫困山区的小村庄,靠近黄果树瀑布。家中兄妹7人,靠父母微薄的工资维持生计。

作者:喧喧

2025-09-23 发布

他高二辍学,却成为新东方名师;他以"工匠精神"自许,却在手机行业铩羽而归;他背负6亿债务,却通过直播带货上演"真还传"。2020年4月1日晚,罗永浩在抖音开启首场直播带货。这位曾扬言要收购苹果的男人,在售卖极米投影仪时,却把品牌名误说成了竞争对手"坚果"。随后,他面对镜头90度鞠躬道歉,露出了秃掉的头顶。这一幕,与他昔日在发布会上万众欢呼的场景形成了鲜明对比。

作者:喧喧

2025-09-22 发布

他高中被开除,做过码头搬运工,却用对产品的极致追求打造出国产手机的先驱——魅族。2022年12月,珠海市魅族科技有限公司发生工商变更,原股东黄章(原名黄秀章)退出,标志着这位魅族创始人正式告别了自己一手创建的企业。 从2002年创立魅族到2022年退出,黄章二十年的创业历程演绎了中国手机行业一个独特而精彩的故事。

作者:喧喧

2025-09-22 发布

在中国互联网发展的编年史上,很少有企业家能像雷军这样横跨多个时代——从DOS时代的软件先锋到移动互联网革新者,再到智能电动车领域的新锐探索者。这位执着于技术创新的商业领袖,始终秉持着 “发烧级” 对产品的极致追求,不仅重塑了中国制造业的效率标准,更构建起万物互联的智慧生态。

作者:喧喧

2025-09-19 发布

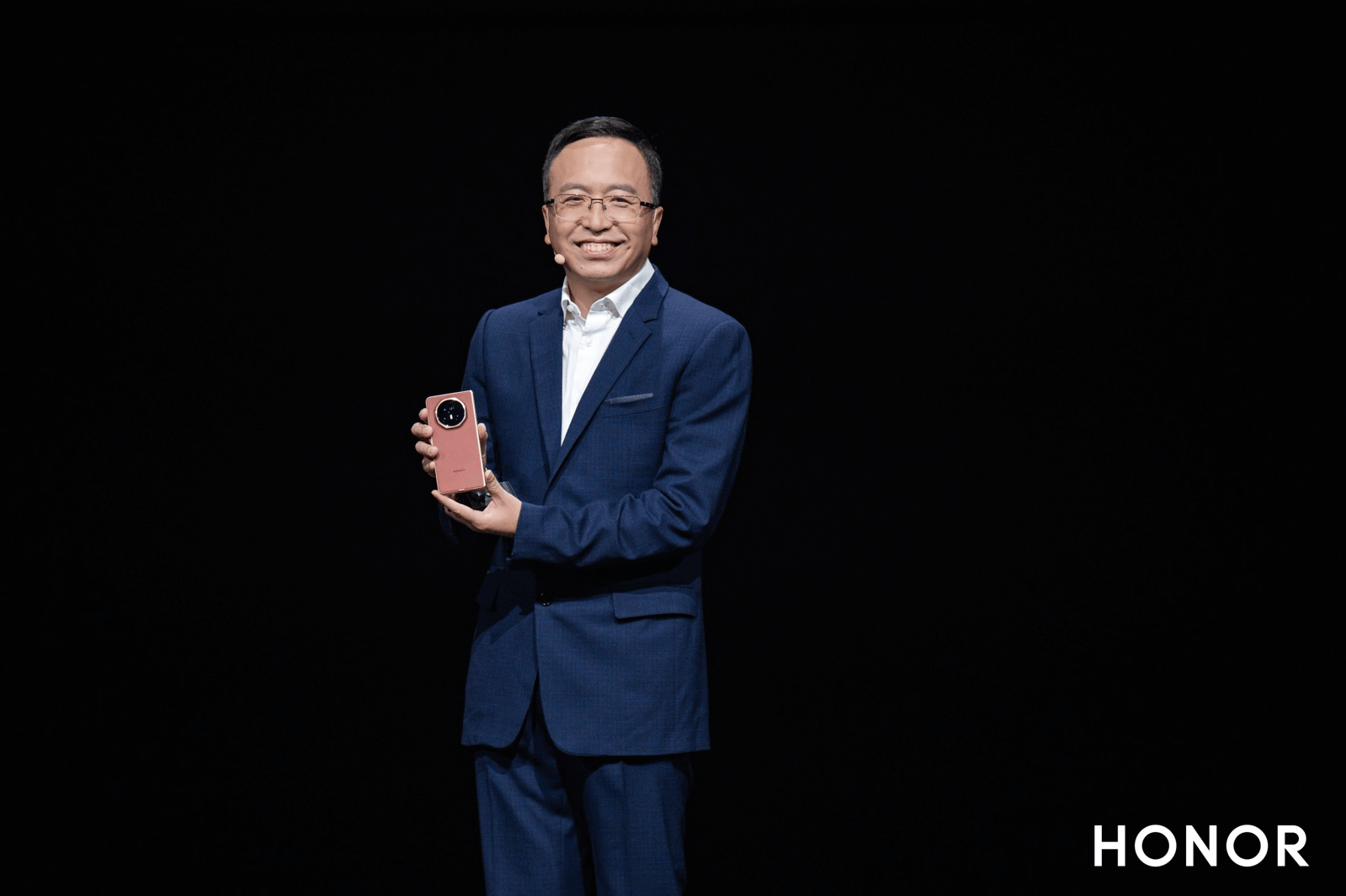

在智能手机行业的激烈赛道上,总有少数几个人能以技术洞察重构产业格局。赵明便是这样一位兼具极客思维与商业远见的领航者——作为荣耀终端CEO,他带领团队打破单一手机竞争范式,构建起覆盖全场景的智慧生态,将“互联”刻入品牌基因。

作者:喧喧

2025-09-19 发布

点击继续加载

推荐文章

大规模团队(100人以上)实施敏捷(如SAFe/LeSS)的关键难点是什么?

在一个技术驱动的公司中,100多位研发人员正紧张地为一个重要的产品发布做最后的准备。突然,一个功能模块的意外故障让整个项目组措手不及。这种情况在传统的开发管理模式下可能需要数天才能解决,但幸好这个团队已经实施了敏捷开发。通过快速的迭代和即时的团队协作,他们在几小时内就发现并解决了问题。这就是敏捷方法论的魅力所在,然而在大规模团队中实施敏捷并不是一件简单的事情。

初学者如何快速建立项目管理思维?

在进入项目管理的世界之前,许多初学者可能会感到迷茫,甚至不知从何处着手。面对不断变化的市场需求,如何高效地组织和管理项目成为了一个亟待解决的问题。项目管理不仅仅是对项目的一种管理手段,更是一种思维方式,它帮助团队在复杂项目中保持方向明确、目标清晰。这篇文章将帮助初学者快速建立项目管理思维,理解项目的全生命周期,掌握常用的管理方法和工具,从而提升个人在项目环境中的竞争力。

喧喧IM/企业微信/钉钉/飞书:2025 IM选型谁更胜一筹?

在2025年,企业必须在众多即时通讯工具中做出明智的选择。喧喧IM、企业微信、钉钉和飞书是市场上备受关注的四大平台,但哪个工具更适合您的企业需求呢?在这篇文章中,我们将深入探讨这四个平台的特点、功能、技术架构、安全性、用户体验和成本效益等方面,帮助您做出最佳决策。

钉钉 / 企业微信不够用?3 款小众 IM 功能更全!

在企业办公领域,钉钉和企业微信凭借强大的功能和庞大的用户基础,成为了众多企业沟通协作的首选工具。然而,随着企业需求的日益多样化和精细化,部分企业发现这两款主流 IM 在某些方面难以完全满足自身需求。今天,就为大家介绍 3 款小众但功能更全面的即时通讯(IM)软件,助力企业办公效率再升级。

中小企业适合私有化IM吗?成本到底高不高?

本文探讨中小企业是否适合私有化IM及成本问题,指出传统观念已过时。现代私有化IM如喧喧,通过Go语言和轻量化架构大幅降低硬件和运维成本,且一次性买断模式比SaaS更经济。私有化IM还能保护数据主权,防止信息泄露和员工带走资源,打破信息孤岛,助力中小企业数字化。

扫码添加备注「博客」申请

扫码添加备注「博客」申请

联系我们

联系我们

社群交流

社群交流